発達障害・自閉症とてんかん発作の関係。発症しやすい時期とは?

自閉症患者の人はてんかんの発症リスクが高いとされています。

実際に併発しているケースもありますが、まったく発作がないままの人も居ます。

この記事の目次

てんかんとは

てんかんとは脳の病気で、「てんかん発作」と呼ばれる発作を繰り返す病気です。

脳の中にある膨大な神経細胞によって作られている神経回路を通って情報伝達がなされているのですが、その神経細胞が過剰に興奮することで異常な動きをするときに「てんかん発作」が起きます。

てんかん発作は、突然意識を失って倒れてしまうケースと、一見発作とはわからないようなケースがあります。

その内容は細かく、体の一部分が動くけいれんや、筋肉の硬直、一瞬意識が遠のく、体のしびれなどごくごく注意していなければわからないような症状のものがあります。

けいれんの種類・状態によっては呼吸が止まってしまい「チアノーゼ」(血液中の酸素濃度が低下してしまい、皮膚や粘膜が青ざめていく)が出る場合もありますので、けいれん発作が出た場合は適切な対処をとる必要があります。

また本人を支援するすべての人がてんかん発作が出る可能性があることを共通理解しておく必要があります。

自閉症児のてんかん発症時期

自閉症児がてんかんを発症する時期として報告が多いのが3歳までと、思春期と言われています。

とくに思春期の発症率は3割程度と言われていて決して少なくはありません。

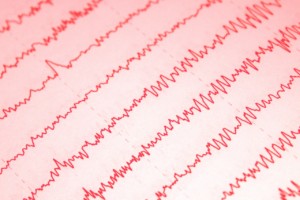

てんかんの発症については検査で脳波を取ってみると、てんかん発作の可能性がある場合は脳波に現れてきます。

しかし「脳波を取る」といっても多動傾向の強い自閉症児にとってはとても大変な作業です。

検査が必要だと感じた場合は、脳波を取るための前準備、検査してくれる病院の対応などすべての状況を考えながら、時期を見て検査します。

てんかんを発症した場合は必要に応じて薬物治療を行います。

薬物治療に関しては、自閉症や発達障害に関して専門に診療している病院での投薬が望ましいです。

自閉症はてんかんだけでなくADHDと併発しているケースも少なくありません。

ADHDの人は薬の種類によってはてんかんの薬を飲むとさらに集中できにくくなる、という副作用のケースもあるので、発達障害全般の見解から総合的な判断が出来る医師を選ばれるといいと思います。

スポンサード サーチ

まとめ

ぴのちゃんは3歳で発作?と思われる症状が見られました。

私は全く気付かなかったのですが、保育士が度々、ぴのちゃんがフリーズしているのを見るという事で、すぐにドクター診察となり、脳波を取る事になりました。

脳波を取る際は、軽く眠らせて測定しました。

フリーズして何が危険なのかをドクターに尋ねたところ、もし高所にいる時に突然発作が起こり意識が飛んでしまったら、そこから転落する可能性がある。

もし食事中に発作が起こったら、食事を喉に詰まらせる危険性もあると教えて頂きました。

1回目の脳波では異常は見られませんでしたが、今後継続的に測定していく事になりました。