【発達障害・自閉症】療育手帳と引っ越し(転入・転居)継続使用と再発行と再判定

暮らしを送る中で、仕事や私的な理由から引っ越しをする事があると思います。

そんな時、療育手帳は、転居先でもそのまま利用出来るのか、または再判定から行う必要があるのか心配です。

兵庫県を例にお話したいと思います。

この記事の目次

県内から県内への引っ越し

手帳の再発行等の手続きの必要はなく、住所変更手続きが必要です。

障害福祉窓口へ行くと、行う事が出来ます。

その際に、変更届、療育手帳、印鑑などが必要となります。

変更届は窓口で出してもらえるので、その場で書いて完了です。

我が家も県内の引っ越しだったので簡単な手続きで完了しました!

県内から県外へ引っ越しをする

療育手帳はア都道府県・政令市の規定により発行されていますので、転居先の都道府県・政令市の療育手帳を再度取得する必要があります。

転居先の住所地を管轄する福祉事務所などの窓口で交付手続きを行ってください。

手続きには、返還届、療育手帳、印鑑が必要です。

また、兵庫県が発行した旧の療育手帳は、転居前の市町の障害福祉担当窓口で返還の手続きをする必要があります。

再発行は、それぞれの自治体で療育手帳の制度が違ったり、呼び名や、手帳の表紙も違うので、再発行が必要になるのです。

等級の呼び名も変わります!

東京都の愛の手帳では障害の等級をAやBではなく、1度~4度までの独自の呼び名で表現しています。

このような独自の障害等級を使っている自治体の場合は、他の地域とは、障害の判定の区分が違うため、多くの場合で療育手帳の継続使用ができません。

これは療育手帳が法律で決められた制度ではなく、各都道府県が定める制度で発行しているからです。

身体障害者手帳や精神障害者手帳は、法律で決められた制度なので、全国どこへの引越しでも、住所変更の手続きだけで継続して使用できます。

スポンサード サーチ

兵庫県に県外からに転入してきた

各都道府県や政令市が交付した療育手帳をお持ちの人が、兵庫県内に転入した場合には、お住まいの市町の障害福祉担当窓口で手続きを行います。

手続きには、旧の療育手帳、交付申請書、写真1枚(縦4×横3㎝、上半身(胸より上)、無帽)、印鑑などが必要となります。

旧の療育手帳については、転入前の都道府県や政令市に返還する手続きをする必要があります。

詳しくはお住まいの市町の障害福祉担当窓口に問い合わせをし、2度手間にならないようにしてください。

住む都道府県によっては再判定から必要

再判定には3か月以上かかる事も!!

引っ越し時に療育手帳はどうしたらいいのか、とても重要な事です。

まずは今住んでいる地域ではどうしたらいいのか、また引っ越し先の地域ではどうしたらいいのか?

各自治体で大きく違いますが、だいたい3つに分けられます。

- 住所変更だけして、手帳はそのまま使用が可能

- 障害の判定は継続で、手帳を住まいの地域の手帳に再発行

- 障害の程度を再判定し、新しく発行

こう考えると1番が簡単で助かります。

しかし、それは転居先のお住まいの判断に従うしかないので、最初からやり直しなんて事もありえるのです。

しかし、国の厚生労働省が、なるべく障害者の負担を減らす指導を各自治体にしているので、再判定から行う地域はかなり減ったと思われます。

再判定から必要な地域に引っ越した場合でも、簡単な申立書を提出すると、再判定を逃れる場合もあるので、もし再判定が必要と言われた場合は覚えておくととても助かります!

スポンサード サーチ

再発行した療育手帳はすぐにもらえるのか?

これはどの自治体でもそうですが、再発行の手続きをして、その日に貰えるわけではありません。

なので、再発行までの間、療育手帳のサービスを受ける事が出来なくなります。

これを再判定からまた行うとなると更に長くなり、3か月以上受けられなくなるという事もあるみたいです。

療育手帳を再発行してもらえるまで、例えば、公共交通サービスや電車の割引、レジャー施設の割引もしてもらえなくなります。

これらのサービスが受けられないのは、とても困ります!

国の厚生労働省は継続使用を各自治体に指導

国がこの様な指導を出してくれたのは嬉しい事です!

このように再判定・再発行は本当に手間も時間もかかります。

そのため、厚生労働省が継続利用を指導しているとの事です。

これで、どの地域に引っ越したとしても、再発行もする必要なく、住所変更だけで利用が出来る!と言いたいのですが、まだまだ実現は難しそうです。

療育手帳は、都道府県の独自の制度をもって行っているため、各自治体で微妙に違います。

そのため、再発行を行っているところが多いようです。

残念ですが、制度の違いによる理由で、再発行は仕方ないのかもしれません。

スポンサード サーチ

厚生労働省が出した指導文面

- 知的障害児(者)又は保護者の精神的、物理的負担を避ける。

- 前の手帳を支障なく使用できる場合は、その継続使用を行う。

- 知的障害児(者)又はその保護者が、旧住所地の児童相談所又は知的障害者更生相談所における判定資料の活用を申し出た場合には、可能な限り、旧住所地の都道府県等の判定資料を活用し、原則として新たに面接を行うことなく療養手帳を交付する

- 新たに療育手帳を交付する場合にあっては、その交付までの間、交通機関の運賃割引等の利用に不便のないよう、経過的に旧住所地の療育手帳の使用を認め、新たな療育手帳の交付と引き替えに回収する等の配慮を行う。

- 旧住所地の療育手帳の記録欄に記された事項のうち必要なものは、コピー等を利用して新規の療育手帳に転記することにより、利用者の一貫した指導・相談等に支障を生じないよう配慮する

引っ越しが決まったら療育手帳の手続きでやる事!

転居前に必ず、転居先の障害窓口に連絡をする

まずは現在の手帳をそのまま継続利用可能かを聞きましょう。

転居先でも継続利用が可能と言われれば住所変更手続きだけで済みます。

継続利用が出来ない・再発行になると言われたら

空白期間でも使える様に手続きを!

「厚生労働省の指導文面」にもあったように、再発行までの空白期間でも同様のサービスが受けられるように、手帳を継続利用する手続きが必要です。

転居前に返還手続きをすると思いますが、その際に、窓口にて「延長利用をしたい」と申し出て下さい。

窓口の担当者によっては、厚生労働省の指導文面の内容まで詳しく理解していない方もいると思いますので、「厚生労働省の指導文面を呼んだ!」と言えばどなたかが理解してくれると思います。

それでも理解されない場合は、文面を見せても問題ないと思います。

転居後は、手帳の再発行なり、再判定の手続きを!

再発行・再判定の場合は「申立書」を提出しましょう!

引っ越し後の一番の問題は、再判定があるのか無いのかが重要です。

ここはしっかり確認しておきましょう!

「申立書」は転居先の障害相談窓口に提出します!

申立書自体の用紙は、窓口でもないと思いますので、ご自身で簡単に作成して提出するだけで大丈夫です!

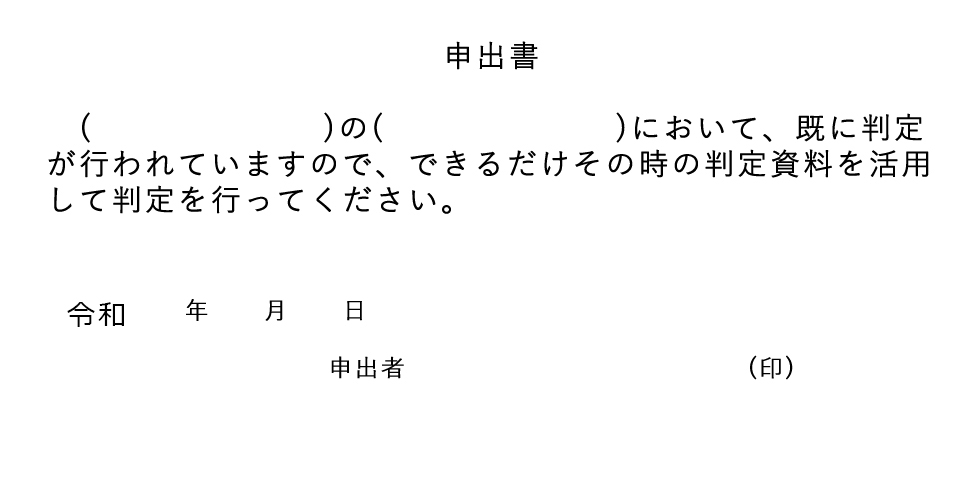

申立書

自作ですが、このような申立書を簡単に作成して提出するだけで大丈夫です。

.jpg) これを見本に、下記の画像を保存して、印刷して利用して下さい。

これを見本に、下記の画像を保存して、印刷して利用して下さい。

*申出者名は、療育手帳申請書の申請者と同一人物の記載を行って下さい。

*申出者名は、療育手帳申請書の申請者と同一人物の記載を行って下さい。

まとめ

- 継続利用が可能な場合は、住所変更のみでOK

- 再発行が必要な場合は、空白期間をなくすために、延長利用の手続きを行う

また、程度そそのまま継続してもらうために「申立書」を提出しておく - 再判定が必要な場合も「申立書」を提出

最終的には転居先の自治体の判断になります。

どう抵抗しても無理な時は無理なので、従うしかありません。

その時は空白期間も利用が出来るようにしっかり手続きをしておきましょう!